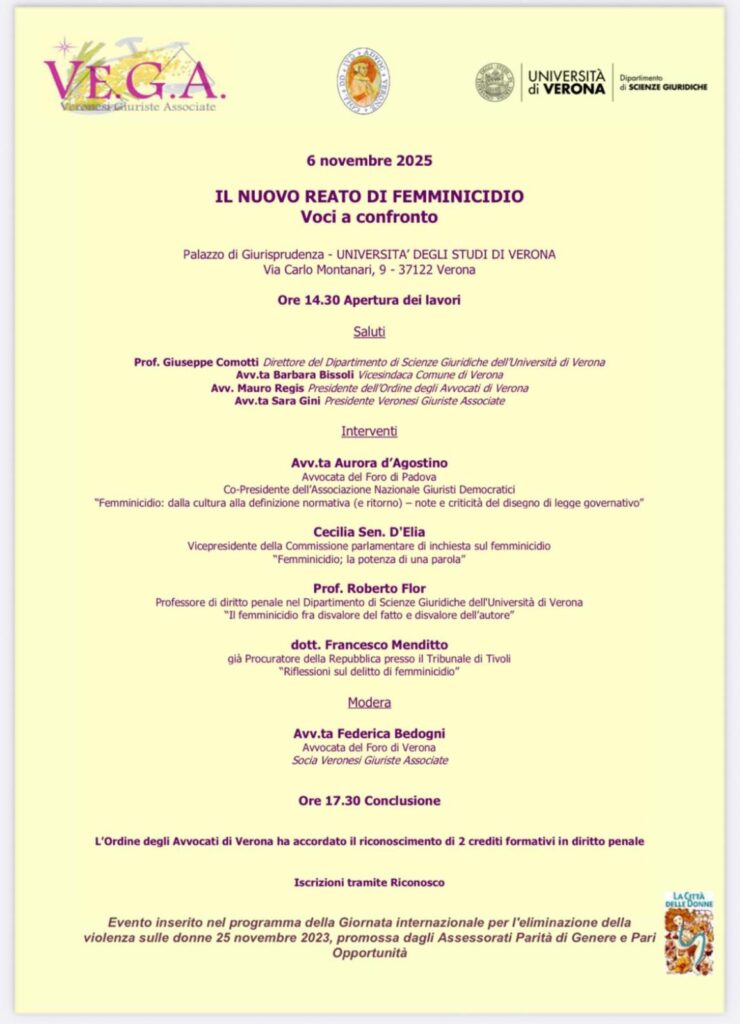

Si è svolto il 6 novembre 2025 presso l’Università degli studi di Verona l’incontro “Il nuovo reato di femminicidio. Voci a confronto”. All’evento organizzato per discutere del nuovo reato, con l’obiettivo di confrontare diverse prospettive sul tema e che rientrava tra le iniziative promosse dagli assessorati alla Parità di Genere e Pari Opportunità per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è intervenuta l’Avvocata Aurora D’Agostino del Foro di Padova, Co-Presidente dell’Associazione Giuristi democratici.

Di seguito vi proponiamo il suo intervento

INTERVENTO AVVOCATA AURORA D’AGOSTINO

«Femminicidio: dalla cultura alla definizione normativa (e ritorno) – Note e criticità del disegno di legge governativo»

Vorrei partire, in questa riflessione, da un dato di fatto incontrovertibile: questo disegno di legge governativo, non richiesto o sollecitato da nessuna delle realtà che operano quotidianamente nella rete contro la violenza maschile sulle donne, è stato volutamente caricato di un forte valore simbolico, a partire dalla data della sua comunicazione (l’8 marzo) e della programmata votazione (il 25 novembre).

Chi lavora contro la violenza maschile lo fa tutti i santi giorni, lo fa, soprattutto, confrontandosi continuamente con una materia complessa, piena di difficoltà materiali, di risvolti relazionali ed emozionali, di avanti indietro che caratterizzano in maniera forte e frequente i percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Lo fa, necessariamente, con un’elaborazione continua delle pratiche e delle soluzioni, con gli adeguamenti indispensabili alle più disparate situazioni.

Il governo invece ha imposto una tempistica accelerata, predeterminata e del tutto propagandistica all’introduzione del reato autonomo di femminicidio, anziché cercare, come, vedremo, sarebbe stato necessario, un’elaborazione attenta e condivisa di un testo che certamente solleverà (ed ha già sollevato) grandi perplessità e che sarà inevitabilmente oggetto di eccezioni, interpretazioni e critiche da parte di dottrina, giurisprudenza e, mi permetto sin d’ora di anticipare, anche di questioni anche di legittimità costituzionale già prospettate da molti penalisti. Basti una lettura delle posizioni delle Camere Penali per rendersene conto. Da ultima, le osservazioni al DDL C2528 del 15 ottobre scorso alla Commissione Giustizia.

L’assurdità di questo modo di procedere, a fronte di quella che alcuni considerano “una svolta epocale”, è dimostrata in maniera chiarissima dalla presa di posizione di DiRe, cioè della Rete dei Centri Antiviolenza, che ha deciso di non partecipare all’audizione frettolosamente fissata in Commissione Giustizia della Camera.

Nel precedente ciclo di audizioni, sul testo originario, erano state svolte anche osservazioni puntuali, di cui c’è traccia e che, in minima parte, sono state incluse nel testo approvato il 23 luglio 2025 dal senato. L’inclusione specifica dei Centri Antiviolenza e della Case Rifugio quali associazioni titolate ad intervenire nel processo penale, ad es. La prenotazione a debito delle spese per l’esecuzione delle condanne al risarcimento e la previsione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in caso di superamento del – risibile- limite di reddito vigente anche nel caso si proceda per i reati di omicidio aggravato dalla relazione di coniugio o appunto di femminicidio, ovviamente in forma tentata (si tratta delle uniche spese previste da questa proposta di legge-quasi legge). Il legislatore dimentica ancora che buona parte delle ipotesi di reato (lo stesso 612 ter, il cd. “revenge porn”, su cui pure si interviene nel testo prevedendolo come uno dei reati aggravabili se commesso come “atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”

Penso quindi e anzitutto che se veramente si fosse voluto dare gambe solide a questa innovazione legislativa, si sarebbe dovuto affrontare un percorso molto più approfondito e ragionato, e possibilmente anche condiviso, soprattutto con chi- operatrici della rete antiviolenza, avvocate e avvocati, magistrate e magistrati, hanno a che fare direttamente con la violenza maschile nel territorio e nelle aule di tribunale.

La mia associazione, i Giuristi Democratici, ad esempio, non è stata neppure interpellata, pur occupandosi direttamente e spesso delle tematiche e pur essendo stata chiamata ad audizioni in numerose altre occasioni inerenti riforme di carattere penale ( sulla perseguibilità della PMA, sul ddl sicurezza, ad esempio).

Non è solo una questione di metodo, non lo dico per indignazione, perché sono offesa per la mancata convocazione, anzi: lo dico perché nel nostro paese esiste una poderosa produzione legislativa in materia di violenza sulle donne, dal Codice Rosso in poi, incrementata anche dal governo in carica, che fino a ieri ci hanno detto essere più che sufficiente, essere solida (così almeno, tutti i rappresentanti delle forze dell’Ordine nelle audizioni presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio). Certamente non c’è alcuna urgenza che giustifichi l’accelerazione in corso.

L’altro aspetto generale che non mi pare affatto condivisibile, ed anche in questo sono perfettamente d’accordo con quanto hanno già comunicato le associazioni della Rete Antiviolenza, è l’ostinazione nella pretesa di rialzo punitivo che caratterizza anche questa proposta di legge, e per di più non accompagnata da alcun intervento di formazione e prevenzione, se non a costo zero. Non mi soffermo oltre su questa ovvietà, segnalata ormai più volte: non si fa prevenzione e non si fa tutela senza investimento di risorse; di penalità ulteriori non credo ci sia bisogno, dopo gli aggravamenti disposti ormai da tempo e, per ultimo, dalla legge 168/2023. Di aggiustamenti senz’altro, a partire dalle informazioni alle persone offese, al rendere effettivo l’esercizio dei loro diritti, ma soprattutto, e ce lo dicono i fatti di questi ultimi tempi, occorre investire bene e tanto in strumenti di prevenzione. Vogliamo parlare dei braccialetti elettronici, dei loro malfunzionamenti e delle loro caratteristiche? Vogliamo parlare della “scarsa formazione” di tanti, ancora troppi, appartenenti alle forze dell’ordine? Io sono appena uscita dall’incubo di un processo per un femminicidio orribile, che si è concluso con un ergastolo, come la gran parte di questa tipologia di processi, ma anche con la trasmissione degli atti alla Procura Generale per la valutazione delle responsabilità delle ff.oo. in relazione agli interventi (tutti pessimi, lo dico senza alcun timore) effettuati quanto quella povera donna era ancora in vita ed ai quali non è seguito alcun procedimento a carico del marito che poi l’ha ammazzata. Anche in presenza di reati perseguibili d’ufficio.

Riparto da qui, perché i miei dubbi e le mie perplessità nascono proprio dall’esperienza concreta, in aula di udienza e nei tentativi di tutela giudiziale delle donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Si dice ora, alla luce delle modifiche apportate al testo originario, che la “tipizzazione del reato “è perfezionata e non hanno più senso le critiche precedentemente svolte al testo proposto inizialmente dal governo. Io non ne sono così certa.

Quelle che il Dott. Menditto nel suo (credo) più recente intervento, pubblicato su Giurisprudenza Penale “le plurime condotte alternative raggruppate” introdotte nel testo e che io definisco indicatori di contesto dovranno essere necessariamente oggetto di specifica ed approfondita indagine. Io francamente non sono così ottimista da pensare che quegli appartenenti alle forze dell’ordine di cui parlavo prima (e purtroppo non solo loro) saranno così diligenti da ricercare e assicurare al processo quegli elementi necessari a provare in aula l’esistenza e le caratteristiche di quelle condotte. Ma sono certa invece che le difese degli imputati si dedicheranno a provare il contrario, e che questo avrà degli effetti pessimi sulla durata, sulla tecnica dei processi, sull’invasività delle domande relative alle vittime. Che questo sia uno scenario possibile, per altro, gli estensori del testo attuale sono ben consapevoli, tant’è che all’art. 3 co 1 lettera T, ci si è preoccupati di aggiungere all’art 499 cpp un comma 6 bis che recita: “Quando si procede per i delitti previsti dall’articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l’esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria”. Disciplina, ovviamente prevista ed applicabile solo per le ipotesi in cui le condotte plurime indicate siano contestate come aggravanti. Disposizione inapplicabile nel caso di contestazione dell’art. 577bis cp (femminicidio), se non nella forma tentata, in cui la persona offesa può essere presente e rispondere a domande, ma in cui domande chiaramente irrispettose della vittima, non più presente, certamente non mancheranno.

Ma poi, quando si leggono sentenze in cui troviamo termini come quelli contenuti nella sentenza della Corte d’Assise di Modena (sentenza Montefusco) o quella più recente del Tribunale di Torino, in cui si definiscono “comprensibili” le violenze accertate, l’analisi non si può fermare qui e la formazione si rivela un problema davvero serio. Le parole sono importanti, anche e soprattutto direi, nelle sentenze. E lo dico non con riferimento alla pena, ma alle motivazioni.

Grande confusione, poi, regna in punto compatibilità delle aggravanti già previste ed ordinariamente applicate nei processi per femminicidio, al cui riordino si dovrà senz’altro provvedere.

Ed ancora, la contestazione dell’aggravante specifica introdotta dal ddl comporterà , per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., la competenza collegiale, con gli inevitabili e noti effetti di aggravio del sistema e di durata del processo, vanificando, quanto al reato di cui all’art. 572 cp, la disposizione dell’art. 3 che invece la attribuisce (opportunamente) al Tribunale in composizione monocratica.

Torno al titolo di questo intervento. E’ sufficiente “nominarlo” in un testo di legge, il femminicidio? E’ un termine che oramai è invalso nella cultura e nel lessico comune, ma anche nella giurisprudenza, di merito, di legittimità e anche nelle sentenze della Corte Costituzionale. Ma basta trasporlo nel Codice Penale per determinarne l’importanza ed il disvalore? E come va inserito e definito? Ripeto, rispetto al testo originario quello ora in esame e prossimo all’approvazione è senz’altro migliorato, ma restano, ad avviso mio e non solo mio, parecchie criticità.

Un accenno lo voglio fare, molto rapidamente, alla storia del termine femminicidio o femicidio, che è stato oggetto di ampio e approfondito dibattito, li sì sollecitato dal movimento delle donne, ormai decenni fa, in America Latina. Una situazione ben diversa dalla nostra, assolutamente neppure lontanamente paragonabile, per fortuna, in cui si parlava di “stragi di donne”. Per chi volesse ripercorrerne i passaggi e capirne meglio i vari contenuti consiglio caldamente la lettura del libro “femminicidio- dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale” della collega Barbara Spinelli. E’ un testo risalente ormai a più di 15 anni fa, ma che analizza approfonditamente quel dibattito e la definizione che ne è maturata.

Ecco, a me pare che di quel dibattito e di quella definizione, mutatis mutandis, perché è passato il tempo e l’origine di quel dibattito è ben diversa da quella odierna, qui ed ora, il nostro non dibattito, in realtà, sia carente proprio di quella caratteristica fondamentale individuata ed insita nel concetto stesso di femminicidio: l’assunzione di responsabilità da parte dello Stato quanto meno dell’incapacità di difendere e proteggere le donne ed i loro diritti.

Quelle prime esperienze, distanti certamente da noi, di introduzione della fattispecie giuridica del femminicidio, hanno poi avuto, secondo la maggiorparte di chi le ha studiate, effetti certamente di molto inferiori a quanto si pensasse possibile e realistico. Ne abbiamo parlato? Ne abbiamo discusso? Ne abbiamo capito i perché prima di buttarci a capofitto del “nominare giuridicamente” il femminicidio? Capiamoci, non per buttare via il bambino insieme all’acqua sporca, ma per fare qualcosa di veramente utile, di veramente importante perché le donne non muoiano più per aver rivendicato la propria dignità e la propria libertà.

Qui manca in modo assoluto l’assunzione di responsabilità dello Stato per questa violenza, che tutti ormai diciamo essere sistemica. E che si estende paurosamente anche nelle fasce più giovani della popolazione. Un dato che ci dovrà ben dire qualcosa, o ci accontentiamo di mettere in galera a vita anche i ragazzini?

Vado a concludere con un’osservazione generale, che ho lasciato volutamente in fondo a questo mio contributo al dibattito. L’innalzamento delle pene, in questa materia, ma non solo in questa, non è la soluzione. Agli autori di femminicidio non fa da deterrente la previsione dell’ergastolo, ma neanche di 2-3 ergastoli insieme.

La prospettiva punitivista a cui ci stanno abituando non ferma né i femminicidi, né i maltrattamenti, né tutte le altre violenze a cui le donne sono sottoposte nelle relazioni di intimità. Lo dicono i dati, che attestano la stabilità del numero dei femminicidi e delle condotte violente maschili in un contesto, invece, di calo complessivo dei delitti violenti. Lo dice il dato che l’unico paese europeo in cui i delitti contro le donne sono in progressiva, ma significativa riduzione, è la Spagna, che in materia ha investito moltissimo. Investito risorse economiche, intendo.

E io continuo a pensare che l’ergastolo sia una pena incompatibile con il nostro ordinamento giuridico e con la civiltà giuridica.

Nominare il femminicidio è importante, certo. Nominarlo per intero, in tutta la sua valenza sistemica, in tutte le sue forme. Ma io continuo a ritenere più importante e decisivo e doveroso per lo Stato lavorare incessantemente ad impedirlo, a farne assumere il disvalore reale in ogni sede, a partire, certo, dalle scuole, dai posti di lavoro, da ogni luogo di aggregazione, a diffondere invece il valore del rispetto e della libertà, la cultura contro il femminicidio. E soprattutto, a tutelare realmente le donne sottoposte a violenza, con strumenti tempestivi ed idonei. Non si fa a costo zero.